极目新闻评论员 文清蔓维度配资

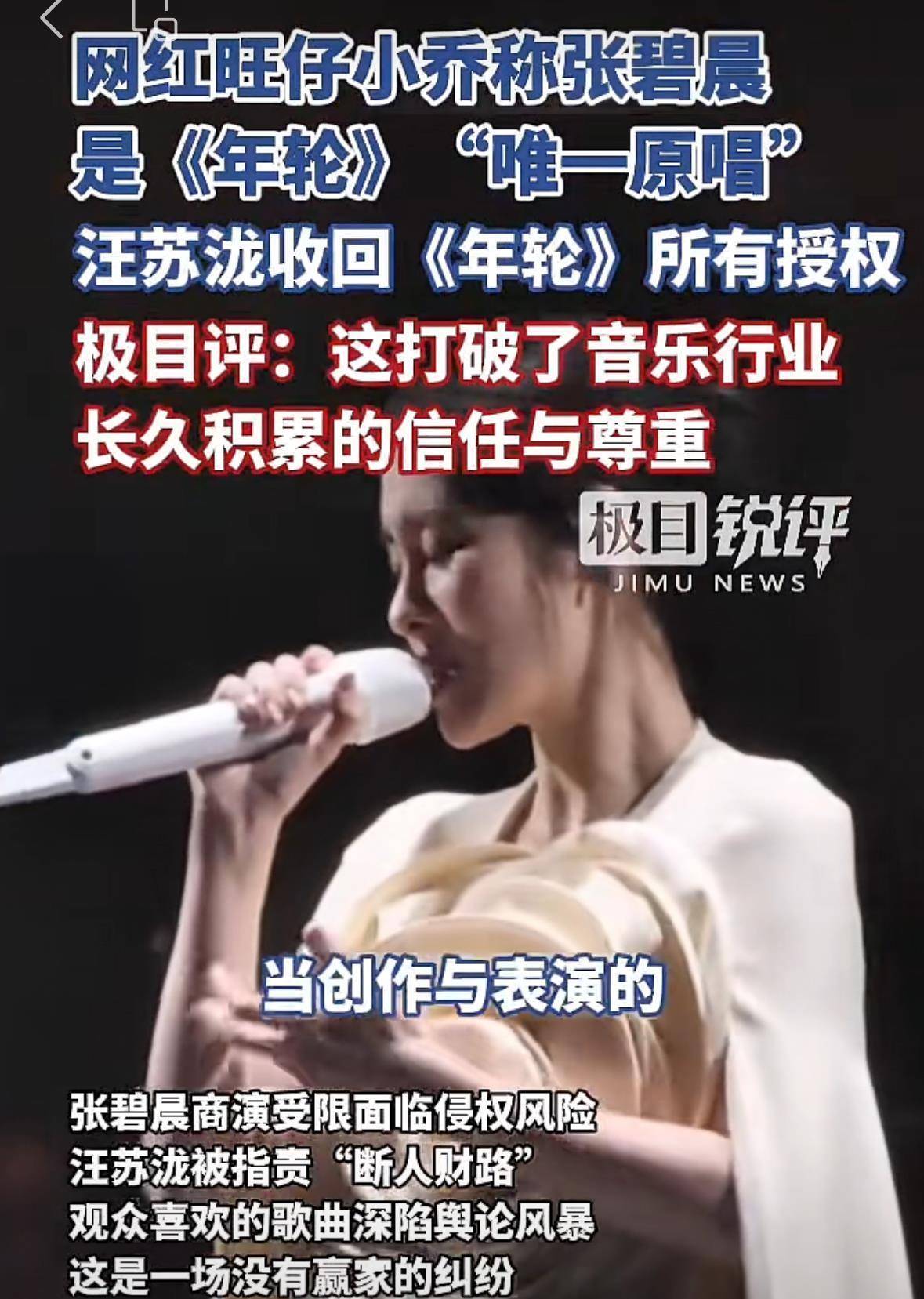

《年轮》的“原唱”之争之所以引人深思,在于它触碰了法律条文与行业现实之间的弹性地带。从《著作权法》的条文来看,表演者权的核心在于“表演行为”本身,而非“首次表演”这一时间节点,这就从根本上否定了“原唱”在法律层面被保护的必要性。但在实际的音乐产业运作中,“原唱”标签却承载着远超表演行为的价值,这种矛盾构成了此次争议的底层逻辑。

《年轮》的“原唱”之争,焦点并非权利归属的模糊,而是权利价值分配的失衡。汪苏泷作为词曲作者,其著作权的排他性已由法律明确保障;张碧晨作为表演者,其因表演产生的衍生权益也有章可循。问题在于,当“原唱”这一非法律概念被市场赋予商业议价权、公众认知主导权等附加价值时,现有法律体系缺乏对这些衍生价值的分配规则。比如,某平台因“原唱版本”获得的流量收益,如何在词曲作者与原唱表演者之间合理划分,目前尚无统一标准。

法律的严谨性不仅体现在版权界定的清晰,更在于对权利价值流转的规范。在《年轮》纠纷中,与其纠结“谁是原唱”,不如思考如何建立一套衔接法律与市场的价值评估体系,让“首次表演”的贡献能在可量化的规则下得到体现,既不突破法律对著作权与表演者权的基本划分,又能回应行业对“原唱”价值的现实诉求。唯有如此,类似争议才能从“各执一词”走向“有章可循”。

财盛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。